Oliver Kyr und seine Familie, die Pegasus Family, sind seit vier Jahren unterwegs auf unseren wunderschönen Planeten, um uns Menschen wieder mit allem Leben auf der Erde zu verbinden. Sie erzählen Geschichten – in Dokumentarfilen wie „Citizen Animal“ über die Rechte der Tiere und „Root Republic“, einer abenteuerlichen Reise ins Bewusstsein der Bäume und Pflanzen. Derzeit bereiten sie den dritten Teil einer Filmreihe vor „Little Big Family“ über unsere kleinen Familienmitglieder, die Mikroorganismen. Ihre Dokumentationen liefen weitlweit auf Festivals in Europa, Israel, Australien, China, Südamerika und den USA und wurden mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Bevor die Reise begann – Allem Anfang wohnt ein…

Berlin – September 2013 – Juni 2015

Der Zauber einer Reise fängt ja meistens nicht mit dem ersten Reisetag an.Das war bei Kolumbus so und bei der ersten Mondmission.Und so war es denn auch bei der Pegasus Family so. Wobei der Zauberer in unserem Fall leider einen schwarzen Hut aus Giftfasern auf dem Haupt trug. 2010 waren wir nach Berlin gezogen und ich hatte mich in

der pulsierenden, dynamischen Metropole relativ bald eingelebt. Zwei, drei Agenturen versorgten mich regelmäßig mit Jobs, die die Miete bezahlten – auch wenn ich vor den Industrie- und Werbefilmen eigentlich aus Stuttgart geflohen war. Ich hatte zudem mit einem befreundeten Produzenten eine Filmproduktionsfirma gegründet, um Spielfilme zu produzieren. Drehbücher waren zur Förderung eingereicht, die ersten Allianzen mit ausländischen Produktionen geknüpft.

Meine Frau Tatjana arbeitete freiberuflich als Makeup Artist und Hairstylistin, vor allem bei den Catwalk-Shows der Fashion Week. Wir hatten uns in diesem Leben ziemlich gut eingerichtet. Im Mai 2013 wurde dann unsere Tochter Bonnie geboren.

Misstrauisch beäugte sie unter dem dicken, weichen, weißen Handtuch die neue Welt, in die sie gerade geboren worden war. Dann schrie sie den Planeten erst einmal an. Ihr gutes Recht!

Zu dem Zeitpunkt wäre uns nicht im Traum eingefallen, die Stadt zu verlassen und mit dem Wohnmobil quer durch Europa zu reisen. Nestplanung war angesagt: Wir hatten im Klausener Kiez in Berlin-Charlottenburg

unsere Traumwohnung gefunden und wir würden die

nächsten Jahre die geräumige Wohnung genießen und uns hier ein Nest auf viele Jahre einrichten…

Bis man im September 2013 Spuren von Asbest unter dem Dielen-Fußboden fand. Auf die Asbest-Untersuchung hatten wir pro forma bestanden. Einfach, um kein Risiko einzugehen, und weil etliche Altbauwohnungen Berlins diese Gefährdung aufweisen. In vollem Ernst bot man an, die Fugen zwischen den Dielenbrettern mit Isolierband abzukleben. Mehr wäre nicht drin. Noch in dieser Nacht packten wir ein paar Reisetaschen

zusammen, das Nötigste eben. Wir rechneten mit zwei bis drei Wochen, die wir irgendwo verbringen würden, bis wir in unser Nest zurückkehren könnten.

Nach über einem halben Jahr begannen endlich die Renovierungsarbeiten. Unsere Sachen wurden von einer

Spedition eingelagert und Anfang März 2014 zogen wir schließlich ein zweites Mal in unser Nest ein.

Nie werde ich den Moment vergessen, als wir im noch leeren Wohnzimmer auf einer Decke saßen und die

breitschultrigen Männer Dutzende von Kartons, Möbel und Kram hereinschleppten. Die letzten sieben Monate hattenw ir mit dem Inhalt eines Passats leben können. Wozu bitte schön sollten jetzt all diese Sachen dienen, die offensichtlich unser Eigentum waren? Wir packten aus und staunten. Staunten, wie viel man

haben kann. Staunten, wie viel davon nie gebraucht, nicht einmal benutzt wurde.

Mit jedem Karton, jeder Winterjacke und jedem IKEA- oder Design-Möbel spürten wir, wie die Dinge, die wir angesammelt und gehortet hatten,uns an unseren Status quo fesselten.

Besitz besitzt. Eine sehr einfache, knappe Aussage, die so viel Wahrheit in sich birgt.

Was nun?

Seit der „Asbest-Sache“ und vor allem seit dem Moment, indem wir von den Kartons mit unseren Besitztümern

überrollt worden waren, kehrten unsere Gedanken immer wieder zurück zu bohrenden Fragen:

„Was brauche ich eigentlich, um zu leben?“ „Wie kann man leben?“ „Was ist in unserer Gesellschaft möglich?“

„Würden wir beide, wir drei, uns als Nomaden wohlerfühlen? Gehören wir einfach nicht in ein Nest?“

„Müssen wir unser Leben so eindeutig in Arbeit und Freizeit einteilen?“

Wir beschlossen, uns in Bewegung zu setzen und in Bewegung zu bleiben. Einen neuen Weg zu gehen. Wie ein

Space Shuttle würden wir abheben und uns in Unbekanntes vorwagen. Die Schwerelosigkeit der Reise nutzen, um für uns lebenswichtige Experimente durchzuführen. In den nächsten Monaten, bis zum 30. September, wollten

wir alles verkaufen, verschenken und spenden, was nicht in das Wohnmobil passen würde. Die Wohnung kündigen und losziehen.Um herauszufinden, wie wir in Zukunft leben wollen. Um zu verstehen, was es heißt, sich wirklich frei zu fühlen. Um in der vermeintlichen „Fremde“ Menschen zu treffen und von ihnen zu lernen und um für unser kleines Kinderprojekt „Kosmos der Kinder“ mit Kindern in ganz Europa zu sprechen und ihre Wünsche und Träume in die Welt zu tragen. Ein Bild formte sich, schälte sich aus anfänglichem Nebel.

Wurde nach und nach Wirklichkeit, nahm die Gestalt unserer Pläne an. Und – natürlich – kam alles anders.

Im Guten wie im Schlechten…

Die symbolische Kraft der schwarzen und weißen Steine, die unserer Entscheidung etwas Bindendes gab, rettete uns über die Zweifel, die in der nächsten Zeit immer wieder hochkamen. Denn sobald wir am nächsten Morgen die ersten To Do-Listen anfertigten, wurde uns bewusst, was wir da losgetreten hatten. Ansatzweise fingen wir an zu begreifen, wie schwierig ein Loslassen doch sein würde und welch einen Aufwand diese Reise bedeutete. Wir realisierten, in wie viele Schlingpflanzen wir uns über die Jahre verheddert hatten. Wo würde unsere Post hingeschickt werden, während wir auf Achse sein würden? Brauchten wir wirklich all diese Konten und Versicherungen, die sich über die Jahre in unser Leben geschlichen hatten?

Unsere mangelnde Erfahrung im Umgang mit einem rollenden Heim passte perfekt zu unserer unzureichenden

Erfahrung mit „Freiheit“. Wir hatten die Grenzen der Freiheit eigentlich nie wirklich ausgetestet. Wir wussten nicht viel über das Biest, das oft beschworen, oft verdammt, als Leitstern von Songs, Büchern und politischen Reden dient.

Wie kamen andere unterwegs zu Geld? Pflückte man Äpfel, drosch man Korn? Konnte man als sogenannter Digitaler

Nomade seinen Unterhalt verdienen? Was machten die eigentlich?

Es waren viele „vielleichts“, die uns ins Abenteuer begleiten würden. Aber, so tröstete ich mich, Marco Polo und

Kolumbus war es vermutlich nicht anders ergangen. Zumindest hatte ich die mündliche Zusage von drei

Agenturen, für die ich von unterwegs arbeiten konnte. Kreatives via online, hatten wir in der Vergangenheit auch

schon gemacht. Und ob ich nun von Berlin nach Stuttgart zuarbeitete oder von Malaga nach Hamburg, war ja im

Zeitalter des Internets ziemlich egal. Natürlich standen die finanziellen Vorkehrungen irgendwie in deutlichem Gegensatz zum „Loslassen“ und „Freiheit spüren“. Hin und her schwankten wir auf dem Drahtseil, das sich

zwischen Sicherheit und Freiheitsdrang spannt. Und merkten sehr oft, welch große Rolle die Angst vor dem Unbekannten in unseren Vorbereitungen noch spielte.

Tatjana glänzte oft durch klaren Pragmatismus (der letztlich auch immer in Lösungen mündete), während ich

mich an manchem Abend in heroischen Visionen verlor. „Wir müssen lernen, dem großen Fluss des Lebens zu

vertrauen. Wir werden alle Sicherheit ablegen, Tatjana.“ „Deswegen nimmst du vier Backup-Festplatten mit?“

„Na ja, die Daten von den Interviews, wenn die weg sind…“

„Aber auf die passt doch der Fluss des Lebens auf..“

Wir beschließen, die Ätna zu besuchen. Was kein einfaches Unterfangen sein wird. Oft sind die Gipfel in Wolken gehüllt, plötzliche Sturmwinde machen regelmäßig innerhalb kürzester Zeit einen Aufstieg unmöglich.

An einem beinahe wolkenlosen Tag im März wagen wir uns – einmal mehr – die engen Serpentinen nach oben. Nach über einer Stunde Fahrt durch karge Landschaften, deren Terrain von früheren Ausbrüchen gezeichnet ist (Regisseur Andrej Tarkovskij hätte seine Freude daran gehabt), erreichen wir die Talstation Refugio Sapienza, 1.900 Meter über dem Meeresspiegel.

Eiskalt ist es hier oben, und ich staune über die ältere Amerikanerin, die mit nackten Füßen in High Heels die Fahrt

angetreten hat. Nach ein paar Minuten verschwindet sie in der Kabine der Snowcat, und wird dort bis zum Schluss

bleiben. Wie die Landschaft eines anderen Planeten kommt mir die Ätna vor. Nichts, womit man das Gesehene vergleichen könnte. Anders als alles, was man je sah. Ich spüre die ungestüme Kraft und Wucht dieses Ortes, die

mir als Mensch meine kleine Rolle im Großen Ganzen klar macht. Tatjana gräbt mit den Handschuhen durch den Schnee und winkt mich zu sich. Unter dem eiskalten Schnee ist die Erde warm! Wir berühren „Mutter Ätna“ und fühlen uns – entgegen aller Schreckensberichte – hier oben bei ihr geborgen.

Naturkräfte haben ein eigenes Bewusstsein, lerne ich an diesem denkwürdigen Tag auf Mutter Vulkan. Ein Bewusstsein so völlig anders als das unsere. Aber deshalb nicht weniger entwickelt. Leblos ist er eben nicht, der Stein, der Fels. Und obwohl ich natürlich hier oben nirgendwo die Arme einer schützenden Mutter in persona entdecke, verstehe ich, dass die Analogie eben nur eine Annäherung ist. Ein Versuch, diese gewaltigen Kräfte zu verstehen, die uns nicht Gegenspieler sind. Sondern Lehrer.

Als wir mehrere Wochen später Sizilien verlassen, schickt Mutter Ätna eine gewaltige Rauchsäule gen Himmel.

„Gute Reise. Passt auf eure Kinder auf. So wie ich.“

Es gibt Menschen, die bleiben sehr lange auf deinem Weg.

Abzweigung um Abzweigung entscheidet ihr gleich, und

beeinflusst euch gegenseitig – wissentlich oder unwissentlich.

Und dann gibt es Menschen, die vielleicht erst spät dazukommen, von denen du aber sofort weißt, dass sie bis zum Schluss bleiben.

Ein solcher Mensch ist für mich Lorena. Geborene Deutsche, lebt sie seit Dekaden in Korinth und wollte nie zurück nach Deutschland. Ich habe sie auf dem Filmfestival 2011 kennengelernt, und nicht die Tatsache, dass wir beide „Deutsche“ sind, verband uns, sondern unser Blick auf diese Welt, speziell auf die Kunst. Und unsere unbedingte Bewunderung und Liebe für die Kleinen dieses Planeten.

Ich radle frühmorgens mit dem Rad über die staubige,

schlaglochbewehrte Straße vom Campingplatz ins benachbarte Kinetas und nehme den Zug nach Korinthos.Treffe Lorena nach vier Jahren also in einem kleinen Café unweit des Pegasus-Brunnens wieder und bin sofort wieder

bezaubert von ihrem unverstellten, unprätentiösen Charme und bösen Witz.

Es gibt griechischen Kaffee mit ordentlich Kaffeesatz in der kleinen Tasse. Die Sonne strahlt vom blauen Himmel.Geschäftig eilen Leute von hier nach da, Kinder quieken weiter hinten am Meer.

Lorena telefoniert mit einigen Freunden und macht die ersten Interviews für unser Kinderprojekt klar. Ich bin ihr dankbar, denn: Geh’ mal in ein fremdes Land und spreche wildfremde Mütter und Väter an, „Ich möchte Ihre Kinder

filmen und das dann im Internet zeigen…“ Da kann man im zweiten Satz erklären, was man will – und in vielen Fällen macht die Sprachbarriere es nicht einfacher.

Am Nachmittag begleite ich Lorena zu ihrer kleinen Malklasse in Kiras Vrisi, einem staubigen Dorf im Hinterland und wir beginnen ein Experiment. In einem kleinen Häuschen am Dorfrand malt, bastelt und diskutiert Lorena mit ihren Schützlingen.„Ich lerne mehr von den Kindern als sie von mir“, meint sie

verschmitzt. Die „Malstube“ ist ringsum mit den Bildern der Kinder

geschmückt. Ein Löwe schaut uns fröhlich an, Blumen, Bäume, Prä-Abstraktes. Neugierig beäugen die Kinder, alle um die acht bis zehn Jahre alt, meine Kamera, und Lorena erklärt die heutige Aufgabe. Freies Malen, Thema: „Was ist mein Traum von einer Welt?“

Die zehnjährige Anna – ein fröhliches Mädchen mit Pferdeschwanz und Brille, hat eine bunte Traumstadt gemalt,deren Häuser stets Geschichten erzählen. Mit ausladenden Gesten erzählt sie von einer Welt, die uns ständig inspiriert.

Als ich sie frage, was sie tun würde, wäre sie Präsident der ganzen Welt, erklärt sie: “Jeder Mensch hätte dann ein Dach über dem Kopf und Kleidung, sie würde eine Welt erschaffen voller Parks und Blumen, eine Welt voller Schönheit.” Der elfjährige Klearchos – der eine Welt aus bunten

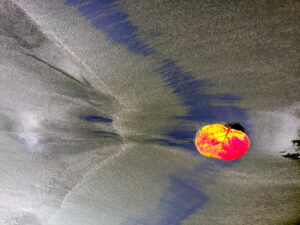

Vierecken gezaubert hat – würde für ewigen Frieden sorgen.Dafür, dass Kinder nie mehr verhungern müssen.Die dunkelhaarige Evi, auch elf Jahre alt, hat einen herzförmigen, roten Planeten gemalt, auf dem vier Kinder stehen. Aus seiner Seite wachsen Bäume mit herzförmigen Kronen. Aus einem türkisblauen Himmel strahlt die gelbe Sonne auf die vier herunter, die – so Evi – aus verschiedenen Ländern kommen. Das Bild trägt den Titel:

„Wir sind alle Freunde.“

Als Weltpräsidentin würde Evi dafür sorgen, dass sich alle Menschen lieben. Sie würde außerdem jegliche Form von Gewalt verbieten.

Noch oft werde ich in künftigen Interviews diese Wünsche hören, von Kleinen und von fast Erwachsenen: Frieden. Liebe. Gewaltlosigkeit. Soziale Gerechtigkeit. Keine hungernden Kinder mehr. Keine Kriege. Zynisch mag man erwidern wollen, das seien naive, kindliche Gedanken, die leider mit der Realität dieses Planeten nichts zu tun haben. „Warte, bis sie erwachsen sind, dann werden sie gelernt haben, dass man das hier nicht umsetzen kann.“

Ja, aber von wem? Doch von uns, den „Erwachsenen“, den scheinbar so intelligenten, erfahrenen Wesen, die das Gefüge der Welt zu durchschauen meinen. Und unablässig Kriege,Gewalt und Ungerechtigkeit kreieren.Aber die Welt ist nicht einfach so, denke ich. Wir haben sie so gemacht. Sind wir Erwachsenen also böse Menschen? Denen die Kleinen durchweg egal sind. Auch das stimmt ja nicht. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr schaue ich in einen tiefen Graben, der sich zwischen unseren Träumen und der „harten“ Realität auftut. Vielleicht haben wir „Großen“ das Träumen, das Hoffen verloren. Den Glauben an Wunder, die wir selbst bewerkstelligen können. Vielleicht sehen wir abseits der festgetretenen Wege, die wir im Alltag

beschreiten. Nicht mehr die Möglichkeiten, die das Leben uns jeden Tag anbietet und indem wir unsere Kinder Tag für Tag an die Hand nehmen und sie hinter uns herziehen, bringen wir ihnen automatisch die gleichen Wege bei.

„Bleib nicht stehen, träum nicht rum.“ Naiv und blauäugig? Dann bin ich das gerne. Denn aus diesen Kindern und ihren Bildern sprechen Wahrheit und Liebe. Nicht Wirtschaftswachstum und Zukunftsangst. Die kleine Zoi erzählt uns zum Schluss der Malstunde, sie würde die Ozeane kleiner machen. Weil viele Kinder noch nicht schwimmen können und sonst ertrinken. Ein trauriger

Verweis auf die Opfer draußen im Mittelmeer. (Weit über 400 Kinder sind seit September 2015 auf der Flucht vor unserer Haustür ertrunken, schätzt die UNO-Flüchtlingshilfe).

„Das Besondere an der Arbeit mit Kindern ist, dass man wieder selbst entdecken muss, Kind zu sein“, erklärt mir Lorena abends in ihrem Haus. „Mit Kindern zu arbeiten, ist Reichtum. Denn man bekommt so viel. Für ein bisschen

Aufmerksamkeit schenken sie dir ihr ganzes Herz.” Dann liefert sie sich mit unserer kleinen Bonnie einen Blockflöten-Battle, während Tatjana und ich die eingelegten Oliven ihres Mannes Phillipas probieren dürfen. Lorenas letzter Satz an diesem so wundervollen Abend wird lange in mir nachhallen:

„Kein Kind ist dumm. Wir machen sie dumm.“

Lorena hat uns auf Facebook mit Ilia Florakis bekannt gemacht, einem Theater- und Filmemacher aus Athen. Sein

elfjähriger Sohn Petros wird auf dem Festival seinen neuen

Film präsentieren, und ich bin sehr gespannt auf den

„kleinen Regisseur“.

Wir treffen Ilia und Petros vor dem Kino, wo sich spätabends Jugendliche zu den Vorführräumen drängeln. Wir erzählen von unserem Kinderprojekt und Ilia lässt Petros entscheiden, ob er einem Interview zustimmt. Bescheiden nickt er und lädt uns zur Premiere am nächsten Vormittag ein. Dann eilt er mit seinem Vater zum Eröffnungsfilm, und wir gönnen uns eine kurze Pause in einem Straßencafé.

Seit wir in Griechenland sind, ist uns aufgefallen, wie sehr die Menschen hier Kinder mögen. Wie sie auf die Kleinen eingehen, ihre Blicke suchen. Viele Wirte und Händler und einfach Menschen auf der Straße schenken Bonnie ein

kleines Stück Obst, ein Spielzeug oder geben ihr lächelnd die Hand.

Am nächsten Tag bestaune ich in einem Kinosaal in einem Schulgebäude die Filme, die Kinder gemacht haben. Es geht um die Geschichte Griechenlands. Es geht um Abfall und Umweltverschmutzung. Es geht um Schule, Liebe und

Freundschaft.

Petros sitzt neben mir, nervös und aufgeregt. Seine Haare sind wie eine Welle nach oben gefönt, ein kleiner Künstler eben. Hoffentlich kommt bald sein Film, sagt er. „Filme können die Welt verändern“, hat er mir heute morgen gesagt. „Wenn man deren Bedeutung versteht.

Ansonsten“, er lächelt verschmitzt, „schaut man sie nur.“ Endlich ist es soweit. Petros rutscht aufgeregt in seinem Sitz hoch und starrt gebannt auf die Leinwand. „Choose your future – wähle deine Zukunft“ heißt sein Film.

Der Elfjährige hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt, sein Papa Ilia hat die nötige Filmcrew aus Bekannten zusammengesucht.

Der Film zeigt anfangs Bilder der Unruhen in Athen. Polizisten gegen Demonstranten. Wurfgeschosse. Rauch. Chaos.

Dann erzählt er die Geschichte eines Jungen, der sich in Videospielen verliert und die Kontrolle über sein Leben abgibt.

Ich bin beeindruckt von den tiefen, komplexen Gedanken, die dem Film zugrunde liegen. Nach der Vorführung sitze ich mit Petros zusammen und frage ihn nach seiner Einstellung zu Gewalt.

„Gewalt ist eine Form von Dummheit, die in wütenden Menschen entsteht.“

Ich frage ihn nach der Wichtigkeit von Entscheidungen im Leben und er denkt kurz nach. Dann sagt er mir sehr ernst:

„Entscheidungen erlauben dir erst zu leben. Ich war selbst einmal an dem Punkt, an dem ich merkte, dass ich meine Grenzen nicht kenne. Ich habe damals entschieden, ab sofort keine Videospiele mehr zu spielen. Bis ich mich wieder unter Kontrolle habe.“

Wie ein Erwachsener wägt Petros seine Worte ab, und die Art und Weise, wie er sich selbst ins Gericht nimmt,beeindruckt mich.

Was er als Präsident der ganzen Welt tun würde, möchte ich von ihm wissen.

„Alle Waffen abschaffen und Menschen helfen, ihre Träume zu erfüllen.“

Wir reisen weiter nach Agia Galini, wo wir auf einem schönen, beinahe menschenleeren Campingplatz unterkommen, der dem Bürgermeister gehört. Wir treffen ein junges französisches Paar mit zwei Töchtern – Ama und Lia – ungefähr in Bonnies Alter, und die Mädchen spielen jeden Tag von früh bis spät unter den Schatten spendenden Bäumen und in Bonnies Filz-Indianerzelt mit den ausgestanzten Fensterchen in Fischform. Hüpfen wie verrückt auf dem Trampolin herum oder jagen sich gegenseitig kichernd über den Platz.

Julien und Anne-Laure, die Eltern der beiden, tauschen sich

mit uns aus. Informationen, Ersatzteile, Nahrung. Die beiden hatten für ihre vierköpfige Familie ein ganzes Jahr Auszeit geplant und einen europäischen Parcours zusammen gestellt, der die wichtigsten (und zweitwichtigsten) Sehenswürdigkeiten beinhalten würde. Nach wenigen Tagen war allerdings klar, dass Ama und Lia das boykottieren würden, und jetzt sind Anne-Laure und Julien Spezialisten im Kinderspielplatz finden. Europaweit.

Julien zeigt mir seinen selbst konstruierten Solarkocher, mit dem er hervorragenden Kaffee zaubert. Während das Wasser langsam Blasen wirft, durchsuche ich meine Technik-Box und finde tatsächlich einen Adapter, den Julien dringend für seine Videokamera braucht.

Und so nimmt der Markt der Reisenden seinen Lauf. Adapter, Kaffee, Holunderblütenöl, Bücher, auf die Kinder aufpassen, für alle kochen und Informationen (wo waren wir? Wie war es da? Wie teuer ist es da?) sind die Waren. Eine Währung oder Abschätzen der Aufwände gibt es nicht. Man gibt, was man kann und ist dankbar für das, was man bekommt. Ohne Geld, ohne Verträge, ohne Schuldgefühle. Diese Art des Handels werden wir noch oft unterwegs erleben. Wenn wir auf andere Nomaden stoßen.

Auch die beiden Digitalnomaden aus Holland haben sich eine Höhle eingerichtet. Ein System aus Online-Kontakten,Hard- und Software, das sie (in zwei großen Reisekoffern,mehr besitzen sie nicht) mit sich führen. Wo auch immer sie möchten. Auch sie sind natürlich abhängig. Von Kunden, vom WLAN, von preiswerten Flügen irgendwohin.

Dabei frage ich mich: Ist Abhängigkeit wirklich der Gegenspieler der Freiheit? Der Preis, den man zahlen muss, um frei sein zu können? Oder entsteht Abhängigkeit erst in unserem Kopf? Wenn die Ängste und Zukunftsprojektionen mitmischen? „Muss“ man Geld verdienen oder „darf“ man Geld verdienen?

Wir Menschen sind vernetztes Leben inmitten von vernetztem Leben. „Niemand ist eine Insel“, hat Mario Simmel einmal geschrieben. Nehmen, geben, schützen, Schutz suchen, füttern und gefüttert werden: Macht das nicht unsere Spezies, unseren ganzen Planeten aus?

Wir stehen also, wieder einmal, direkt am Strand. Hören nachts das Meer rauschen. Das hatte ich vermisst. Und Pina erlaubt uns sogar, unser Cassettenklo bei ihr zu leeren. Wir fühlen uns innerhalb weniger Stunden nicht nur bei Freunden, sondern Zuhause.

Das „Arco Rosso“ scheint ein heiliger Gral des Vertrauens zu sein, hier in Letojanni. Ein Leuchtturm sizilianischer Großzügigkeit. Ich erzähle Pina von unserem Kinderprojekt, und nach ein paar Anrufen hat sie fünf Jugendliche organisiert, die Rede und Antwort stehen werden.

Die Eltern wollten nur wissen: „Wo?“ – „Im Arco Rosso.“ „Bist du dabei, Pina?“ – „Ja.“ „Va bene.“

Pina und ihre Schwester sind in einer sizilianischen Familie in New York aufgewachsen und Jahre später erst nach Sizilien gekommen. Pina spricht perfektes Englisch und wird mir als Übersetzerin zur Seite stehen.

Zwei Mädchen und drei Jungs, alle um die fünfzehn bis siebzehn Jahre alt, warten am Nachmittag, vor großen Cola-Gläsern sitzend, auf der Terrasse des „Arco Rosso“ auf mich.

„Ich will diese Welt nicht zurück haben von den Erwachsenen“, sagt Ariana. „Es gibt so viel Korruption. Die Menschen mögen einander nicht.“

„Diese Welt ist falsch“, ergänzt Adele, ihre beste Freundin.„Du kannst dich auf fast niemanden mehr verlassen.“ Was die beiden als Präsidentinnen der ganzen Welt tun würden?

„Es gäbe kein Arm und Reich mehr.“ „Ich würde den Krieg und die Korruption abschaffen.“ Ich frage den fünfzehnjährigen Pietro, was einen guten

Politiker ausmacht: „Ein guter Politiker“, erwidert er, „sollte eine ehrenhafte

Person sein. Jemand, der dir ein Beispiel, ein Vorbild ist. Nicht das, was wir derzeit haben.“

Ich frage ihn, wie viel Prozent der Politiker auf der Welt wohl „ehrenhafte Personen“ seien. „Höchstens ein Prozent“, sagt er ernst.

So viel Misstrauen? Gegenüber dieser Welt? Wie passt das an diesen Ort, wo Vertrauen doch die stabilste Währung zu sein scheint? Wird auch hier – vielleicht unbewusst – ein Unterschied gemacht zwischen Menschen und Politikern? Die Lebensfreude der Menschen hier in Letojanni und auch

später weiter im Süden, derer wir ein Teil werden dürfen, steht in krassem Gegensatz zu diesen Aussagen. Wir werden noch viele Gespräche mit Menschen hier haben, und der Tenor wird in etwa der gleiche sein. „Diese Welt ist in keinem guten Zustand.“ Und: „Die da oben tun nichts dagegen.“

Aber wenn „die da oben“ nichts tun, müssten dann nicht wir – nennen wir uns „jene da unten“ – etwas dagegen tun? Sind wir ohnmächtig wie ein Kaninchen im Angesicht der sich aufbäumenden Schlange? Unfähig, Maßnahmen gegen den Untergang zu ergreifen?

Im Internet sehe ich Bilder aus dem Flüchtlingslager Idomeni an der Grenze zu Makedonien. Die Polizei setzt Tränengas ein, brüllende und hustende Kinder werden von ihren Eltern eilig in Sicherheit getragen. Ungefähr 3.000 Kinder sitzen hier fest. Die Schuld den Griechen zuzuschieben, wäre einfach. Die Staaten der EU machen ihre Grenzen dicht. Keiner will sie haben, die Flüchtenden. Und so wartet eben, wenn man das Mittelmeer überlebt hat,

Idomeni. Oder ein anderes, völlig überfülltes Auffanglager.

In Deutschland werden Asylunterkünfte Opfer von Brandangriffen. Hässliche Parolen gegen Ausländer flammen quer durch Europa auf. Vorurteil und Rassismus gieren nach Angriffsfläche.

Das Europa, das wir im Herbst letzten Jahres verlassen haben, gibt es nicht mehr. Oder gab es nie, und erst jetzt werden wir dessen gewahr.